HERMOSA DESCRIPCIÓN DE LA SIERRA DE SAN VICENTE Y EL PIÉLAGO POR EL PADRE JUAN DE MARIANA

El Padre Juan de Mariana, el padre de la historia en España como lo definió Benito Pérez Galdós, hizo una descripción de la sierra de San Vicente a la que se retiró para escribir De la Institución Real, texto que pretendía ser un manual educativo para Felipe III :

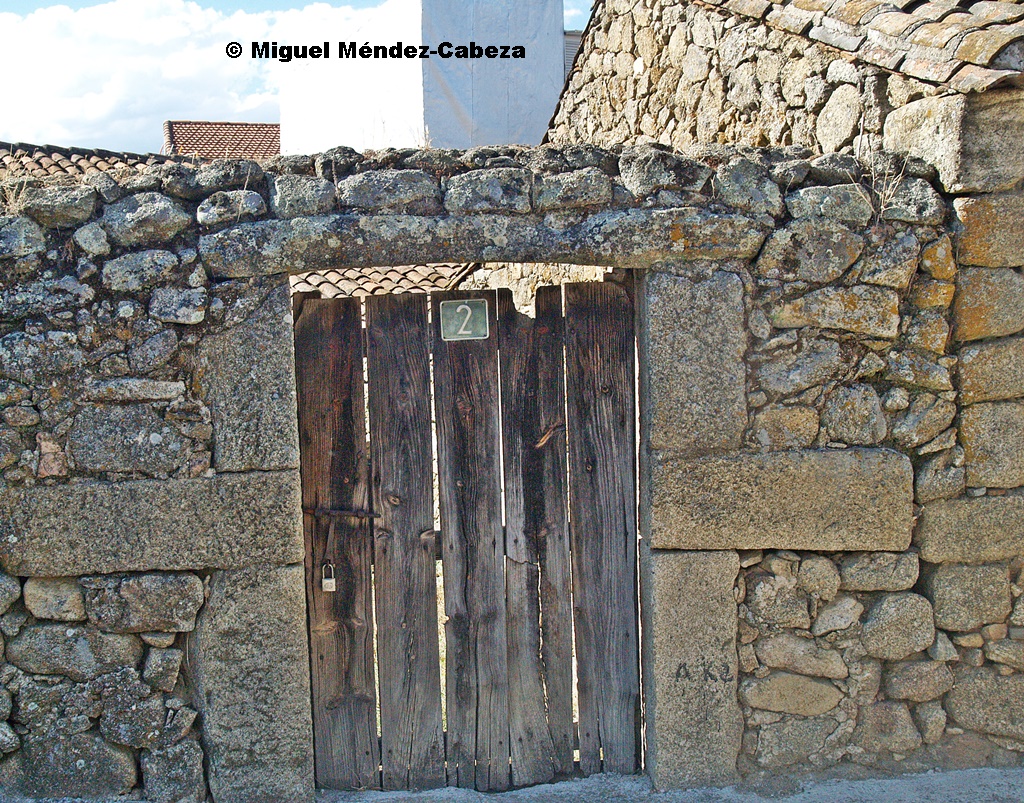

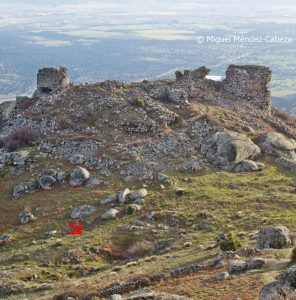

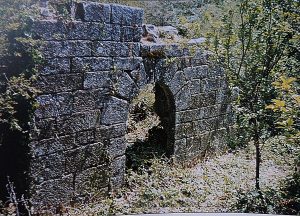

«no a mucha distancia (de Talavera) se levanta a manera de meta un cerro, separado de cuantos le rodean, muy quebrado, de áspera y dificilísima pendiente y de unos cuatro mil pasos de circunferencia.

Está poblado de muchas aldeas, cubierto de bosques, dotado de frescas y abundantes aguas, enriquecido con una tierra que satisface las esperanzas del colono, libre de todos los males que tan a menudo afligen otros países no tan afortunados. Tiene en la cumbre una cueva de estrecha y trabajosa entrada, noble asilo de San Vicente y de sus hermanas, cuando para evitar la cólera de Daciano tuvieron que dejar los muros de Elbora (Talavera)…

…es esta humilde capilla, a pesar de lo pobre venerada en los pueblos del contorno y más que todo notable por un jardín adjunto, donde brillan las aguas de una fuente inagotable bajo la sombra de castaños y nogales, ciruelos, morales y otros árboles de que abundan aquel lugar y sus alrededores. No sin razón se ha creído que pudo tan deliciosa llanura (El Piélago) consagrada a Diana, diosa tutelar de los bosques para los antiguos…

Es además la temperatura de aquel lugar admirable hasta la estación en que arden abrasados por el campo el sol y las ciudades. De noche como de día puede uno pasar las horas sin molestia y sin fatiga, ya bajo la copa de los árboles, ya bajo el sencillo techo de una rústica cabaña. Soplan templadísimos vientos puros y limpios de toda miasma, brotan de todas partes las más frescas aguas, corren acá y acullá fuentes cristalinas, cosas todas por las que no sin razón fue aquel lugar llamado Piélago. Alegre es allí el sol, alegre el cielo, alegre por demás la tierra cubierta de tomillo, borraja y acedera, peonía y mucho más de yezgos y de helechos. baste decir, por fin, en su elogio que dio la antigüedad el nombre de Elíseos a tan afortunados campos, tal y tan agradable se presentaen ellos el cielo en tiempo de verano.

Suministran abundantemente los pueblos y las aldeas vecinas todo lo necesario para la vida, uvas higos y peras que pueden sostener la comparación con los mejores, jamones excelentes, peces, carnes, aves y vinos que podrían hacer olvidar la patria. Es verdaderamente de admirar que guardando tan buenas dotes estén aquellos lugares faltos de quintas y de moradas de recreo y de placer para los ricos, que dificilmente podrán encontrar otros más amenos saludables y fecundos…Nunca brillaron para mi días tan alegres ni tan claros; tan dulce y tan agradable era la sociedad en que vivíamos.