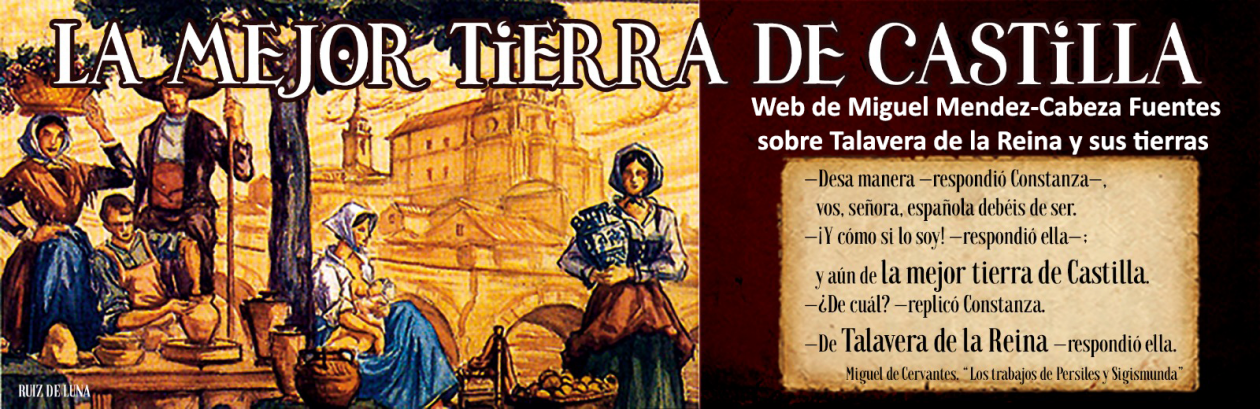

Y LLEGAMOS CON CERVANTES A GUADALUPE,

CAMINO REAL DE GUADALUPE (18)

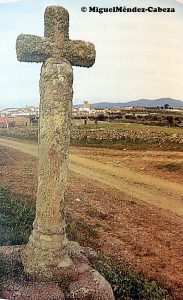

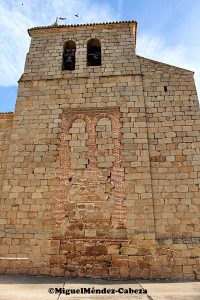

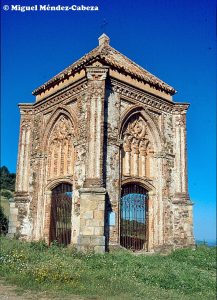

Es obligada la parada en El Humilladero, lugar desde donde los peregrinos daban vista por primera vez al monasterio y agradecían a la Virgen de Guadalupe su protección en el camino. Es el equivalente al Monte do Gozo desde donde los peregrinos ven Santiago de Compostela por primera vez, y se trata de un monumento gótico-mudéjar de gran valor artístico. Se construyó a principios del siglo XV bajo el priorato del padre Yáñez y se restauró en el siglo XVI durante el del padre Siruela, cuando se labraron de cantería las gradas de la cruz y se alzó el techo en forma de pirámide decorada con azulejos.

Es de planta cuadrada abierto por los cuatro lados mediante puerta rematada con arco carpanel sobre el que se levanta un arco apuntado decorado con un rosetón gótico realizado en ladrillo mudéjar. Sobre este cuerpo cuadrado se levantaba un segundo en forma de pirámide cubierta de azulejos. Casi todo el monumento, salvo los contrafuertes de las esquinas, está construido en ladrillo aplantillado que estuvo enyesado y enlucido. Son encantadores los capiteles de granito decorados con rostros típicos de la arquitectura gótico- mudejar de Guadalupe.

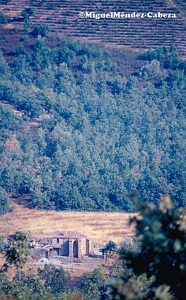

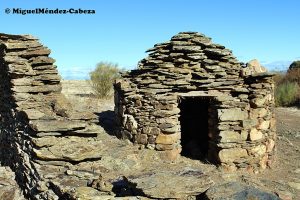

El descenso hasta la Puebla de Santa María de Guadalupe y su monasterio es muy pintoresca por las vistas que sobre la población, el monasterio y el paisaje circundante de bosques de pinos, castaños que podemos disfrutar. En parte discurre paralelo a las antiguas conducciones de agua que abastecían el monasterio y es una senda muy agradable.

CERVANTES PEREGRINO

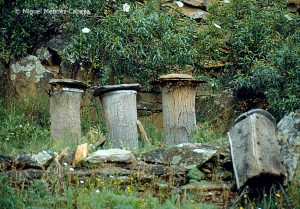

Desde este humilladero vieron por primera vez el monasterio muchos peregrinos entre los que se estuvo Miguel de Cervantes. Se sabe que después de su cautiverio en Orán vino, como tantos otros liberados de las prisiones otomanas, a ofrecer sus grilletes a la Virgen de Guadalupe. Eran tan numerosos los grillos y cadenas que colgaban como exvotos de los muros del templo que debían en ocasiones fundirse en los martinetes del monasterio. En su novela póstuma “Los Trabajos de Persiles y Segismunda” describe ese momento en que:

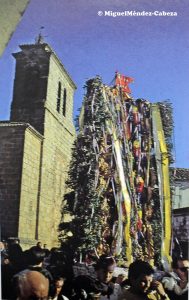

“Apenas hubieron puesto los pies los devotos peregrinos en una de las dos entradas que guían el valle, que forman y cierran las altísimas sierras de Guadalupe, cuando, con cada paso que daban, nacían en sus corazones nuevas ocasiones de admirarse; pero allí llegó la admiración a su punto cuando vieron el grande y suntuoso monasterio, cuyas murallas encierran la santísima imagen…que es libertad de los cautivos, lima de sus hierros y alivio de sus pasiones… Entraron en su templo, y, donde pensaron hallar por sus paredes pendientes por adorno las púrpuras de Tiro, los damascos de Siria, los brocados de Milán, hallaron en lugar suyo muletas que dejaron los cojos, ojos de cera que dejaron los ciegos, brazos que colgaron los mancos, mortajas que se desnudaron los muertos”.

A Cervantes se le atribuye también una comedia que lleva por título «Comedia de la Soberana Virgen de Guadalupe y sus Milagros y Grandezas de España» que dicen fue escrita durante el cautiverio en Argel para ser representada en los baños. En ella se dice del monasterio de las Villuercas:

Adornan este alcázar soberano

profundos pozos, perenales fuentes

huertos cerrados, cuyo fruto sano

es bendición y gloria de las gentes

cipreses altos, palmas eminentes

altos cedros, clarísimos espejos

que dan lumbre de gracia, cerca y lejos.

El cinamomo, el plátano y la rosa

de Hiericó se halla en sus jardines

con aquella color, y aun más hermosa

de los más abrasados querubines.

Del pecado, la sombra tenebrosa

ni llega ni se acerca a sus confines

todo es luz, es gloria, todo es cielo

este edificio que hoy se muestra al suelo