EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE CASTILLO DE BAYUELA (1)

Primera parte de una conferencia impartida por Miguel Méndez-Cabeza en Castillo de Bayuela. Trata de los antecedentes prehistóricos y algunos datos arqueológicos.

La etnología es la parte de la antropología que estudia las razas, los pueblos, las diferentes culturas, en todos sus aspectos físicos y psíquicos. Se basa para ello en los materiales aportados por otra ciencia antropológica, la etnografía.

La historia es otra de las armas de las que se sirve la etnología para estudiar las formas de vida del hombre, aporta una visión evolutiva del modo de sobrevivir del ser humano que se va adaptando en el curso del tiempo a diferentes condicionantes naturales y sociales para conseguir vivir sobre un espacio natural determinado aprovechando un entorno concreto.

Pero esta historia de la que hoy hablaremos no es la historia de las grandes batallas, los reyes y los señoríos, los grandes monumentos o las grandes conquistas, es la historia de las gentes y de cómo nacen, se alimentan, se visten, se divierten, se reproducen, se aman o mueren adaptándose al engranaje de la naturaleza que les ha sido dada.

Un ejemplo que todos entenderéis es el de la población de Montesclaros, asentado su término sobre el territorio más calizo de toda nuestra comarca, acabaron sus habitantes por explotar la cal en casi una treintena de hornos caleros que la cocían y, tras comerciar con ella se enjalbegarían los pueblos de nuestra tierra, se elaboraría la argamasa con que se se construirían los edificios más significativos e incluso se exportaría fuera de aquí constituyendo una de las formas de vida características de esa localidad cercana. Pues bien, la etnología estudiaría todos los aspectos materiales y culturales de ese mundo de la cal .

Pero hemos venido a hablar de vuestro pueblo y de sus habitantes que hace miles de años cazaban grandes animales sobre las terrazas del Alberche y sus arroyos afluentes dejando sobre los sedimentos fluviales las hachas con las que partían la carne o las raederas con las que cortaban las pieles y que algunos vecinos coleccionan hoy día.

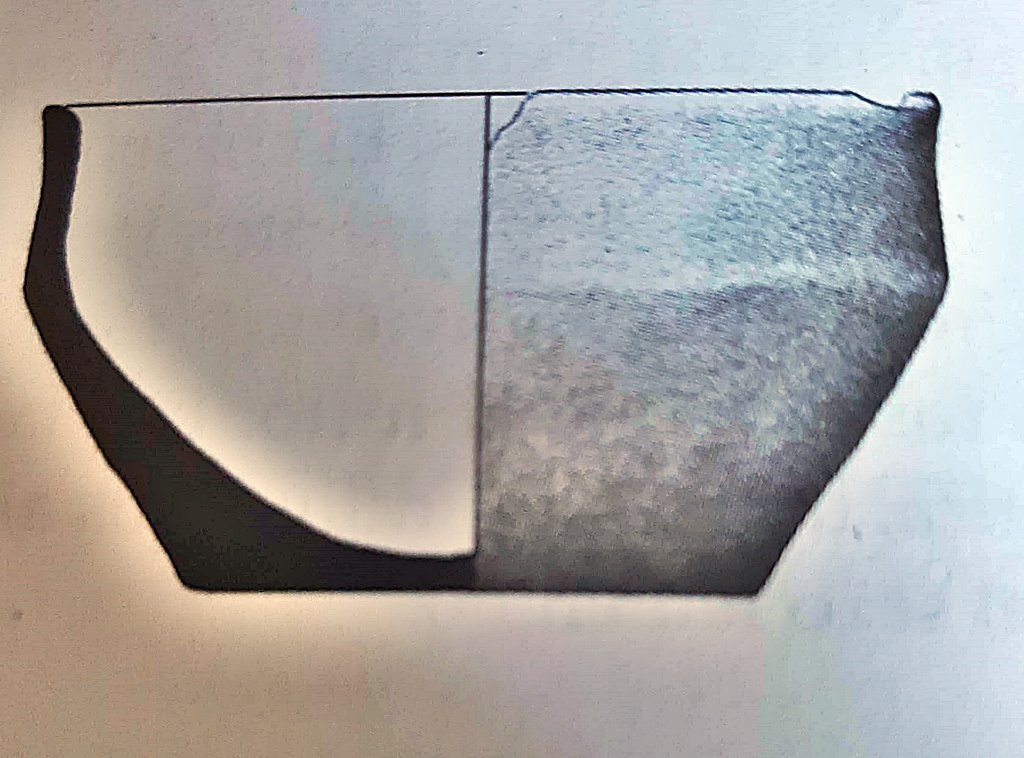

Con el Neolítico, el hombre desarrolla el cultivo de los cereales y el pastoreo. Como en casi toda la meseta central, la localización de yacimientos neolíticos es incierta y sólo podemos aventurar su existencia por el hallazgo de hachas pulimentadas de difícil datación, ya que también se encuentran en los asentamientos de la Edad del Bronce. De esa época sí que tenéis en Bayuela una buena representación en el Cerro del Obispo. Ahí arriba se enterraron hace unos 3500 años unos hombres que ya dominaban el trabajo de los metales como indican los crisoles hallados en el yacimiento; se inhumaban con sus cuchillos de sílex, sus hachas de piedra y sus molinos barquiformes que nos informan de ese balbuceante dominio de la agricultura. También se encuentran fusayolas o pesas de telar y leznas que nos sugieren un trabajo textil y del cuero que les dotaría de sus vestidos y recipientes, los cuencos y vasijas de variada tipología que fueron hechos a mano, sin conocer todavía el torno, nos demuestran que estos primitivos bayoleros conocían la cerámica. El hallazgo de un brazalete de arquero nos sugiere que desarrollaban una actividad cinegética y que estos hombres del bronce medio como culturas posteriores que se asentaron en el cerro del Castillo lo hicieron por lo fácil que resulta la defensa de un grupo humano, debido a lo escarpado de las pendientes rocosas de vuestro cerro más significativo.

Pero hay otra constante en la dedicación de las gentes de este pueblo que ya aparece en época tan lejana, parece, según sus excavadores, Gil Pulido, Menéndez y Reyes, que estos enterramientos rituales en pithoi, delimitados por una lancha de granito y una torta de cerámica como tapadera, contenían cuartos de animales como ofrenda al muerto, como sustento simbólico en su viaje al más allá. Este detalle nos habla ya desde hace 3.500 años de la actividad quizá más característica de estas tierras, la ganadería.

A lo largo de nuestro viaje por las formas de vida bayoleras vamos a ver como , en realidad no han variado mucho los recursos y el aprovechamiento del entorno desde aquellos remotos tiempos de la Edad del Bronce.

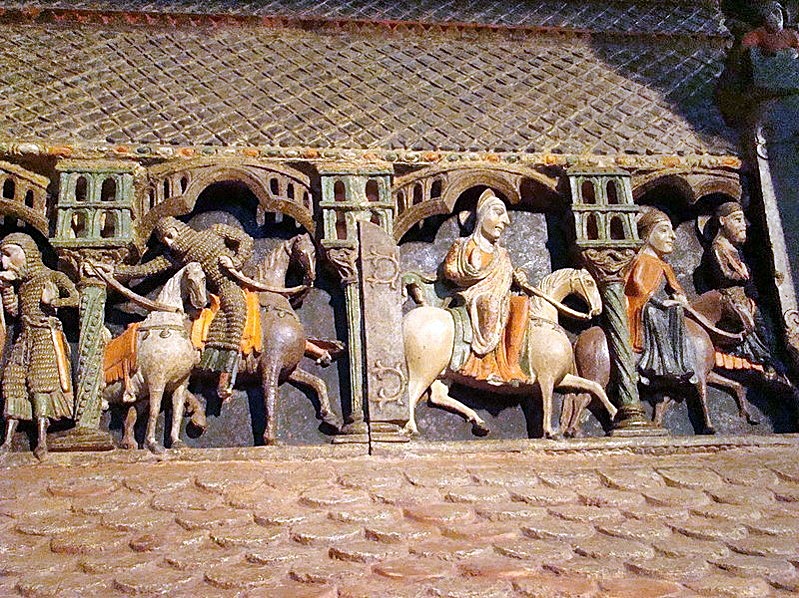

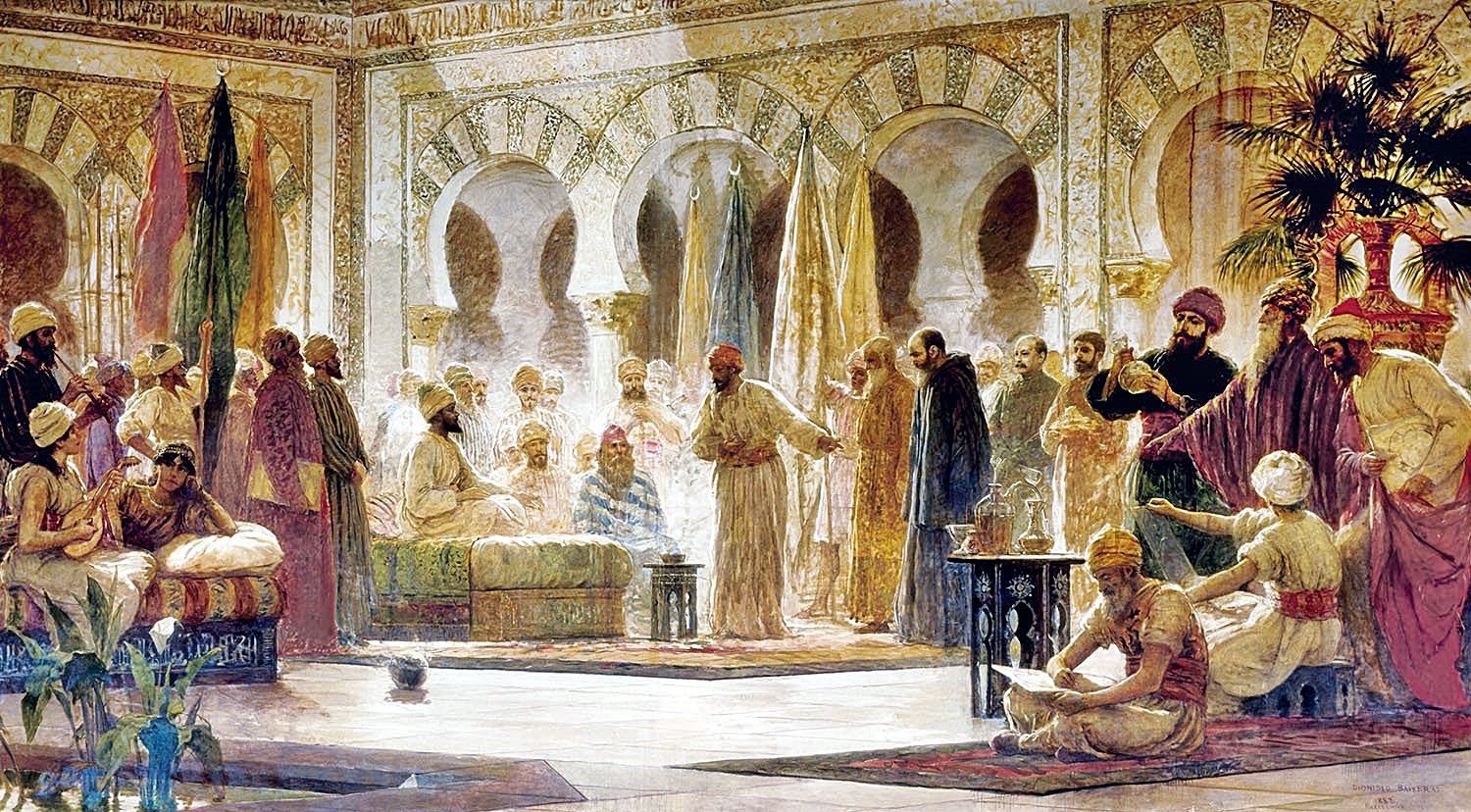

Damos otro salto en la historia y nos encontramos en la Edad del Hierro, y un pueblo eminentemente ganadero como el de los vettones vio también en el cerro del Castillo el lugar idóneo para guardar sus ganados, y puso en la puerta de su gran cerca esculturas zoomorfas que protegieran simbólicamente a sus reses, son vuestros verracos. Eran un pueblo que deambulaban de un lado a otro con sus ganados y que por tanto dejaron muy pocos restos materiales de su cultura y de sus formas de vida, muchos historiadosre consideran que son los precursores de los ganaderos trashumantes y que fueron ellos los que comenzaron a dibujar las cañadas que todavía hoy atraviesan vuestros pastos. Esta cultura prerromana extendía su ámbito de influencia por las actuales provincias de Ávila, Salamenca, Cáceres y la comarca de Talavera, los verracos de Castillo de Bayuela son de los que se encuentran en una situación más oriental ya que la zona de influencia de Toledo no está ya en el ámbito de los pueblos célticos sino en el mundo de los pueblos ibéricos. Los asentamientos vettones se localizaban en castros, zonas elevadas y rodeadas por amurallamientos donde construían sus viviendas circulares en muchas ocasiones similares a las viviendas más simples de las que todavía podemos contemplar por vuestros campos, me refiero a los chozos de pastor o a las cochineras, que recuerdan a las viviendas que formaban los poblados de los castros gallegos, o en ejemplos más cercanos como el Castro de El Raso, cerca de Candeleda o el del arroyo Manzanas en Talavera.

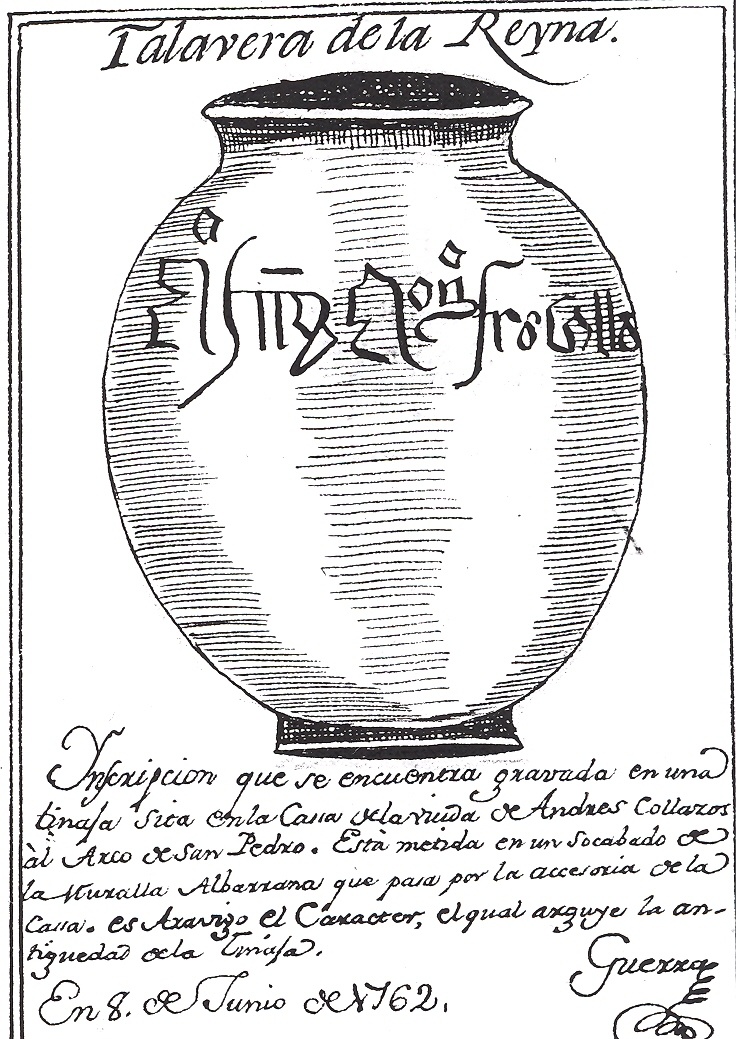

Los romanos también dejaron su huella en Bayuela y en parajes como la Vega del Debate o la zona de la Fuente del Moro se hallan muros, tégulas y cerámica que nos habla de su presencia. Formando parte del muro de una cerca podemos todavía ver una mole de piedra a medio labrar que no es otra cosa que el enorme peso que en los lagares romanos ayudaba a que la viga presionara la aceituna para obtener su preciado aceite, los lagares o molinos de aceite que se mantuvieron hasta hace poco en el pueblo son herederos directos de aquellos lagares romanos. Nunca sabremos si realmente fue la sierra de San Vicente la que sirvió al guerrero lusitano Viriato como refugio y base de sus razzias sobre los romanos que se aventuraban buscando pastos, cómo no, por esta zona siempre unida al pastoreo y la ganadería.

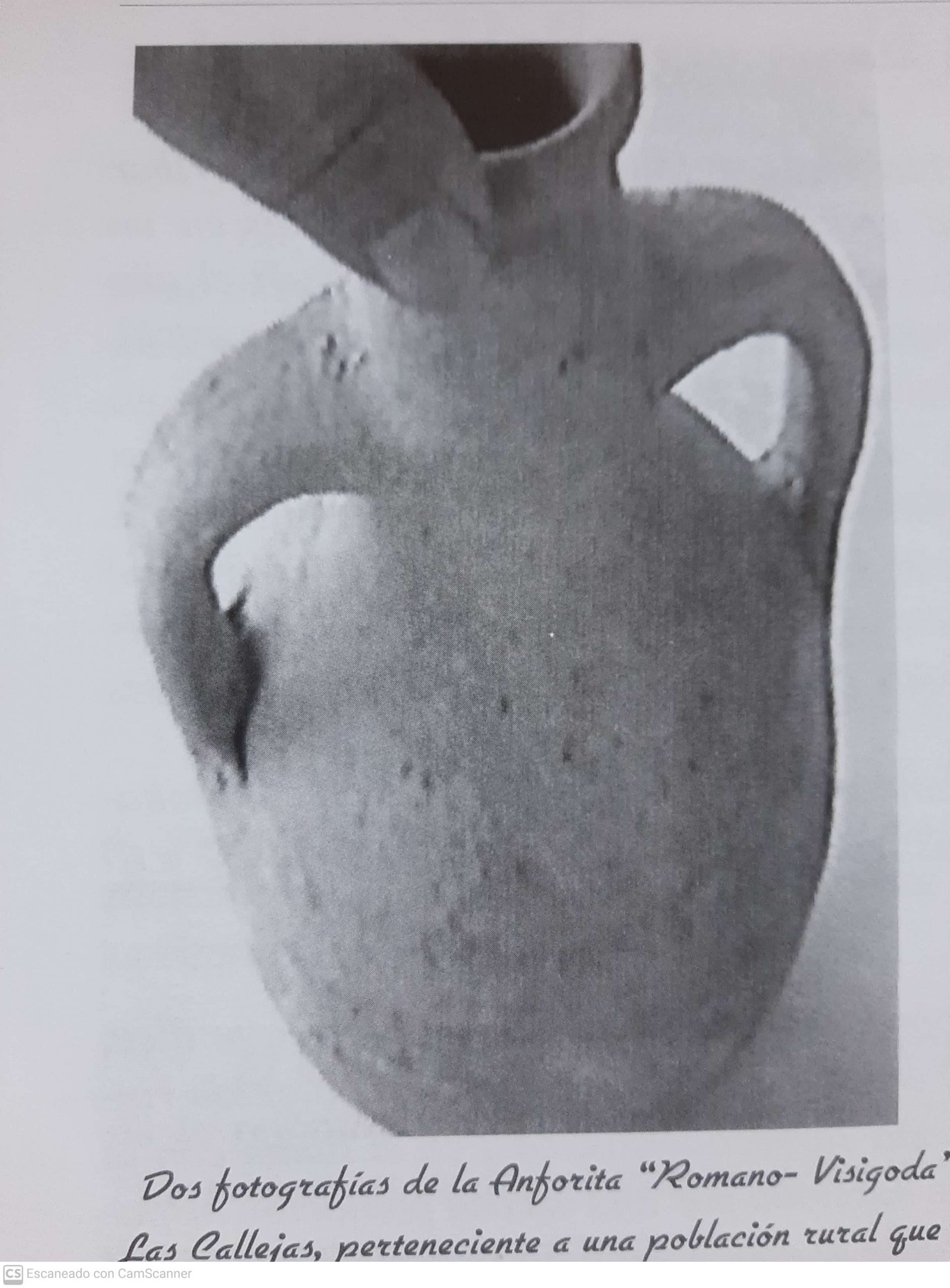

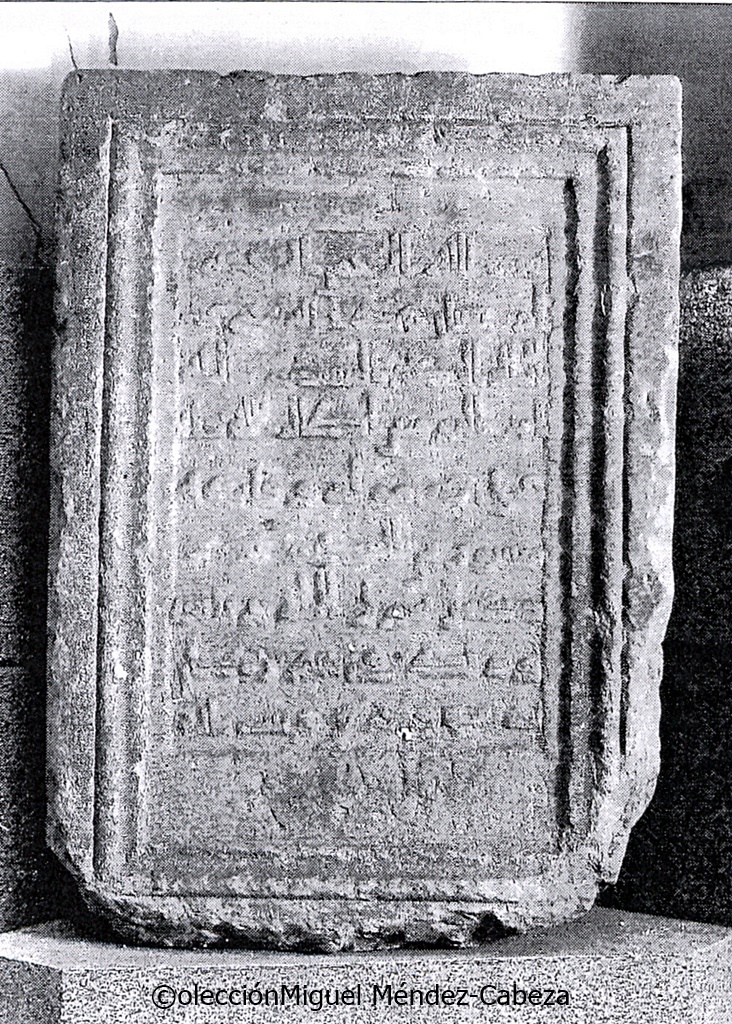

Los visigodos también dejaron restos de su paso por Bayuela en esa concentración de historia y arqueología que es el cerro del Castillo. Allí quedaron las fíbulas y los broches con que estos pueblos guerreros se enterraban.

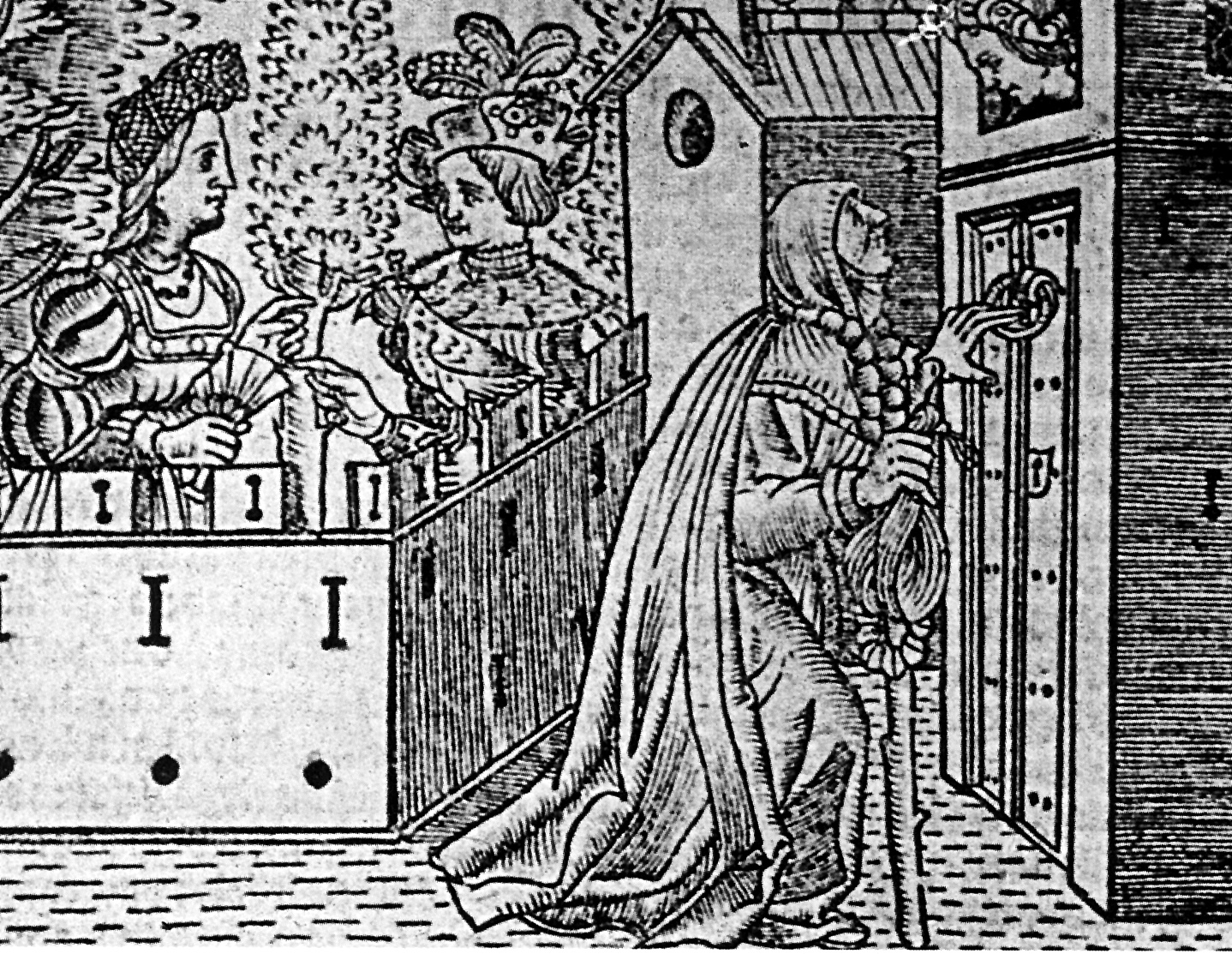

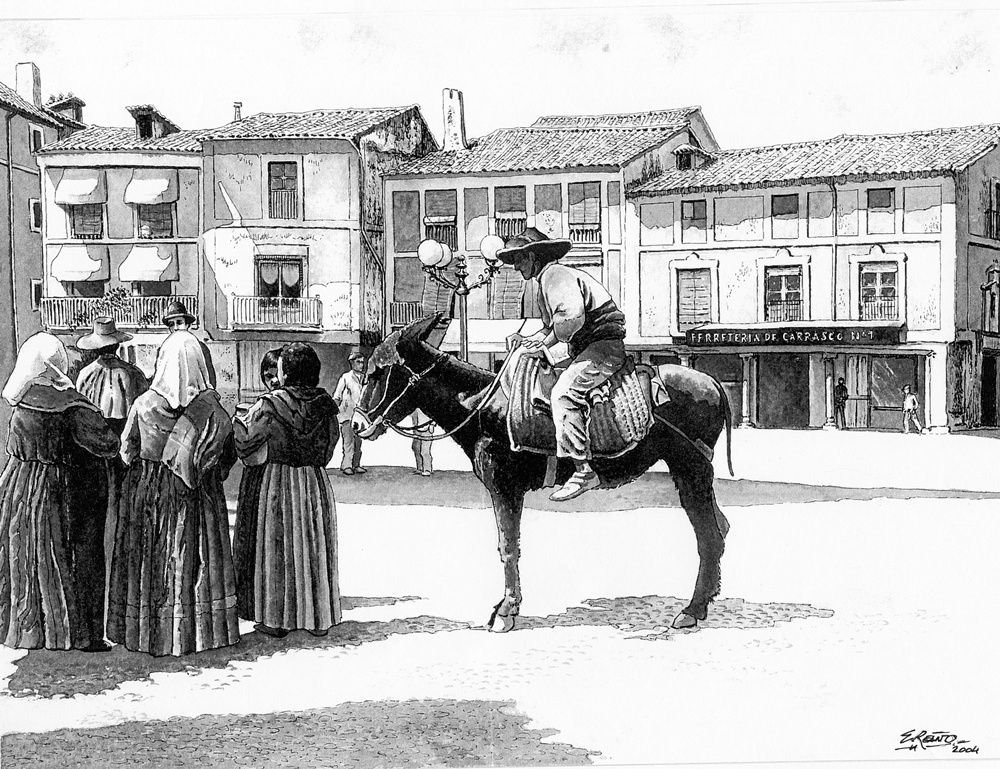

o el burro del ronzal, hasta llegar a Navazuelas, … Y diviso el pueblo: un montoncito de casucas entre peñascos con una alameda al lado de la puerta; … Estamos en el imperio de lo primitivo. Buen fuego, si, se me ofrece, y ricos chorizos y patatas, y sabroso vino. Duermo a maravilla. A la mañana siguiente, vivo en plena pastoral. Se me conduce aquí y allá, entre cabras y vacas y ovejas. Estoy en la pastoría. Después, a la iglesia, en donde las mozas están adornando a la Virgen. (…) El traje de la paleta es curioso y llamativo. Más de una vez lo habéis visto en las comedias y zarzuelas. Falda corta y ancha, de gran vuelo que deja ver casi siempre macizas y bien redondas pantorrillas; la media calceta es blanca y el zapato negro. En corpiños y faldas gritan los mas furiosos colores. Al cuello llevan un pañuelo, también de vivas tintas y flores, y otro en la cabeza, atado por las puntas … Le cuelgan de las orejas hasta los hombros enormes pendiente, y usan gargantillas y collares en gran profusión. El pelo va recogido en un moño de ancha trama y resalta sobre el moño la gran peineta que a veces es de proporciones colosales, …Generalmente no llevan sortijas en sus pobres manos oscuras, hechas a sacar patatas y cuidar ganados. Al entrar yo en la iglesia, las muchachas cantaban, adornando con gran muchedumbre de flores la imagen de la patrona, la Virgen del Rosario.

o el burro del ronzal, hasta llegar a Navazuelas, … Y diviso el pueblo: un montoncito de casucas entre peñascos con una alameda al lado de la puerta; … Estamos en el imperio de lo primitivo. Buen fuego, si, se me ofrece, y ricos chorizos y patatas, y sabroso vino. Duermo a maravilla. A la mañana siguiente, vivo en plena pastoral. Se me conduce aquí y allá, entre cabras y vacas y ovejas. Estoy en la pastoría. Después, a la iglesia, en donde las mozas están adornando a la Virgen. (…) El traje de la paleta es curioso y llamativo. Más de una vez lo habéis visto en las comedias y zarzuelas. Falda corta y ancha, de gran vuelo que deja ver casi siempre macizas y bien redondas pantorrillas; la media calceta es blanca y el zapato negro. En corpiños y faldas gritan los mas furiosos colores. Al cuello llevan un pañuelo, también de vivas tintas y flores, y otro en la cabeza, atado por las puntas … Le cuelgan de las orejas hasta los hombros enormes pendiente, y usan gargantillas y collares en gran profusión. El pelo va recogido en un moño de ancha trama y resalta sobre el moño la gran peineta que a veces es de proporciones colosales, …Generalmente no llevan sortijas en sus pobres manos oscuras, hechas a sacar patatas y cuidar ganados. Al entrar yo en la iglesia, las muchachas cantaban, adornando con gran muchedumbre de flores la imagen de la patrona, la Virgen del Rosario.

Los vecinos, con muy buen criterio, han calificado al invento de «gasolinera» por ser una estructura de hierro con azulejería más digna de un anuncio de Nitrato de Chile que de la tradicional cerámica renacentista del Imperio Español, aunque lo que aquí impera es el más gusto y el sin sentido.

Los vecinos, con muy buen criterio, han calificado al invento de «gasolinera» por ser una estructura de hierro con azulejería más digna de un anuncio de Nitrato de Chile que de la tradicional cerámica renacentista del Imperio Español, aunque lo que aquí impera es el más gusto y el sin sentido.