LOS MOLINOS DE AGUA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

(Fragmento de mi libro publicado por la Diputación de Toledo y ya agotado «Los Molinos de Agua de la Provincia de Toledo))

Autor: Miguel Méndez-Cabeza

I.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA MOLINERÍA

El concepto de máquina se define como el de “ un conjunto de piezas con movimientos combinados mediante el que se aprovecha una fuerza para producir un trabajo”. Podemos considerar al molino de agua -que es la aplicación más directa de la rueda hidráulica- como la primera máquina, el primer artificio que ahorra tiempo y energía al ser humano y a sus animales domésticos. Solamente la vela impulsó a las embarcaciones antes de que las aguas hicieran rodar las piedras de molino[1].

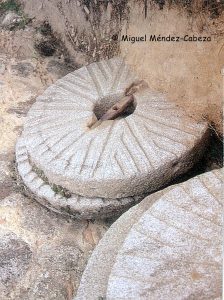

Mola asinaria romana, molinos de «sangre» movidos por fuerza de animales o de esclavosHasta su invención, eran pequeños molinos de mano o los denominados en la antigüedad con el significativo nombre de “molinos de sangre” los que, movidos por energía animal (mola asinaria) (fig. 1) o humana (mola trusátilis), abastecían de harina a una sociedad esclavista como la romana[2]. Es probable que hace tres mil años existieran ya rudimentarios molinos de rueda horizontal en Asia Menor, precisamente en la misma zona de la tierra que vio nacer las culturas neolíticas y con ellas el cultivo de los cereales.[3]

A comienzos de nuestra era estos ingenios se documentan en Grecia y Escandinavia. Hacia el año 100 antes de Cristo, Estrabón, en una crónica sobre Mithridates del Ponto, se refiere a un tal Manganareios Hydraleia que vivía en Sardes. Este nombre ha sido traducido como “ constructor de molinos de agua”.[4]También Antipater de Salónica se refiere a nuestros ingenios en un texto que, según la traducción de V. Gordon Childe, dice:

“ Molineras, no toquéis más el molino de mano porque Deméter ha pedido a las ninfas que realicen vuestro trabajo. Ellas corren en lo alto de la rueda y hacen girar sus ejes”.[5]Existen además algunas otras referencias posteriores de autores helenísticos que parecen hablarnos de molinos hidráulicos.[6]

En tiempos de César, describió Vitrubio en el libro X de su obra “ De Architectura” el molino de rueda vertical que posiblemente se habría inspirado en la rueda persa o saquiya. Este artilugio precisaba de engranajes que transmitieran el movimiento a las piedras situadas en un plano horizontal y por tanto perpendicular a la dirección del movimiento de la rueda.[7] La necesidad de estos engranajes hizo preciso el desarrollo de una carpintería mecánica que acompañaría a la evolución de los molinos de agua y de viento hasta la Edad Moderna, impulsando así una cada vez más compleja tecnología preindustrial.[8]

Además de Vitrubio otros autores de la misma época citan molinos de agua. Es el caso de Plinio que describe un artificio para moler grano en el norte de Italia. Encontramos referencias similares en la historia de Jutlandia, Inglaterra y China donde aparecen molinos de tecnología muy sencilla.[9]

En el ágora ateniense se hallaron restos arqueológicos de estructuras que parecían pertenecer a un molino de rueda vertical de tipo vitrubiano y que se dataron en torno al siglo V a.C. También en Francia, cerca de Arlés, se encontraron restos de ingenios romanos dedicados a la molturación y que aprovechaban el desagüe de una presa.[10]

Podemos añadir, a estos escasos restos arqueológicos que nos confirman la presencia de molinos en la antigüedad, la presencia en mosaicos de época romana o bizantina de imágenes que nos sugieren la silueta de ruedas y molinos de agua.[11].

Por los datos que tenemos, estos primeros ingenios habrían sido movidos por una rueda vertical que, como luego veremos, precisa de corrientes de caudal considerable para su funcionamiento. Las avenidas que durante siglos tuvieron esos grandes ríos habrían dificultado la conservación de los restos de estos primeros artificios.

Los pequeños molinos de rueda horizontal, aunque tienen el inconveniente de aprovechar en menor medida la energía hidráulica, se adaptan, sin embargo, a regímenes más torrenciales y de mayor pendiente pero de menor caudal.. Se produce gracias a esto una gran dispersión de los pequeños molinos de ribera desde la Edad Media. De esta manera se distribuyen en zonas más montuosas y marginales en menor relación con los grandes ríos y sus fértiles y pobladas vegas.

A pesar de que ya los romanos legislaron sobre el molino hidráulico, éste debió tener poca importancia en la época imperial pues en una economía esclavista como la romana no resultaba rentable su construcción por el desembolso de capital que precisaba. La escasez de mano de obra a partir del siglo IV motivó la consideración de utilidad pública para los molinos y, por ejemplo durante el siglo V en Irlanda y en el VI en la legislación de otros pueblos bárbaros, aparece reflejada la dispersión e importancia que fueron tomando.

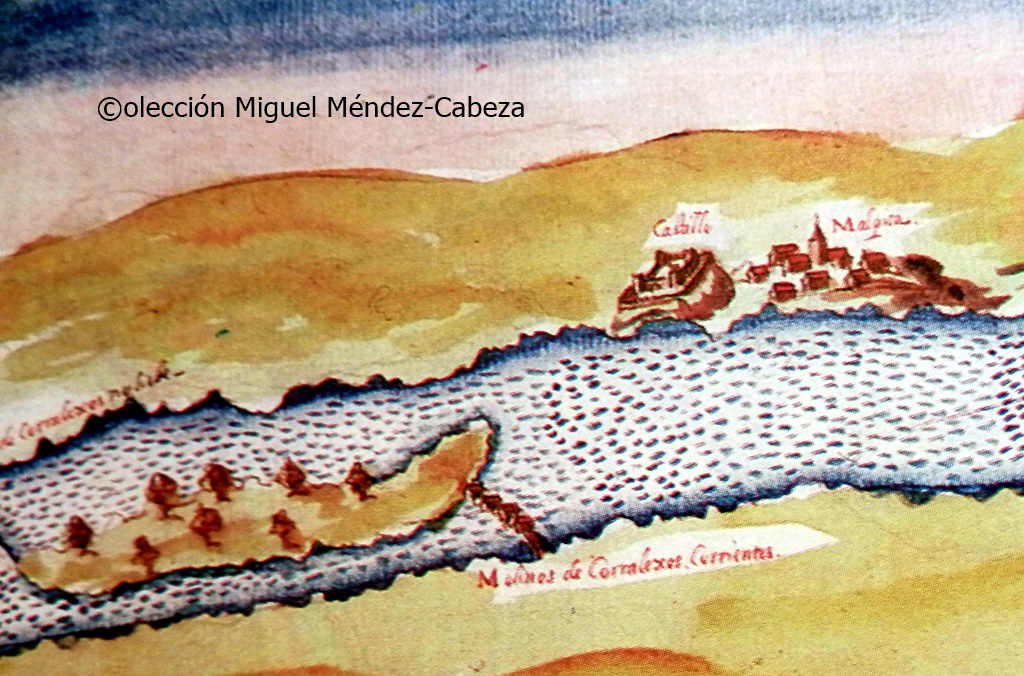

A partir del siglo X se localizan en Castilla la Vieja gran cantidad de instalaciones molineras aunque en nuestra zona, el escaso conocimiento de las fuentes árabes hace que no documentemos con certeza la existencia de molinos hasta el siglo XI y sobre todo el XII, centuria en la que aparecen dentro del ámbito de Castilla la Nueva alusiones a molinería en el fuero de Cuenca, mientras que en el territorio de Castilla la Vieja ya en época tan temprana como es el siglo IX hay abundantes referencias a molinos en los fueros de diferentes ciudades. En nuestra provincia, durante el siglo XII, el viajero árabe al- Idrisi a su paso por Talavera nos habla de que “ un gran número de molinos se elevan sobre las aguas del río” (fig. 2).[13]

Para estas fechas el molino de agua ha alcanzado una considerable difusión en Europa, baste decir que Guillermo el Conquistador censa en sus territorios británicos un número de 5.684 molinos de ribera.

1 DAUMAS, M.: Las Grandes Etapas del Progreso Técnico. México, Fondo de Cultura Económica 1983, p. 46.

[2] ESCALERA,J.y VILLEGAS, A.: Molinos y panaderías tradicionales. Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 23.

[3] GARCÍA, N y CARRICAZO, C.: Molinos de la Provincia de Valladolid. Valladolid, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, 1990, p. 50.

[4] DAUMAS, M.: Opus cit. p. 48.

[5] MUMFORD, L.: Técnica y Civilización. Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 132.

[6] DAUMAS, M.: Opus cit. p. 48.

[7] VITRUVIO, Marco Lucio.: Los diez libros de Arquitectura. BLANQUEZ, A. Editorial Iberia, Barcelona 1955, Libro X, p. 269.

[8] GONZÁLEZ TASCON, I.: Fábricas Hidráulicas Españolas. Madrid, M.O.P.U.- C.E.H.O.P.U. 1987.

[9] DERRY, T.K. y WILLIAMS, T.I. : Historia de la Tecnología. Madrid, Siglo XXI,1986,p. 369.

[10] GARCÍA ,N. y CARRICAZO C.: Opus cit. p. 150.

[11] Ibidem p. 53.

[12] MUMFORD, L. Opus cit. p. 133.

[13] GARCÍA MERCADAL, J.: Viajes por España. Madrid, Alianza Editorial, 1972, p. 45.