LOS VISIGODOS EN TALAVERA

A comienzos del siglo V llegan las primeras oleadas de pueblos bárbaros a nuestra tierra. Los hispano-romanos que, en plena decadencia del imperio, habían sufrido un proceso de ruralización ven llegar en primer lugar a los alanos que permanecen aquí hasta el año 409.

No sabemos si la actual Talavera se correspondía con la Caesaróbriga romana o coincidía más bien con la que los visigodos llamarían Aquis y que fue sede episcopal, o la Elbora que además fue ceca en la que se acuñaron monedas, y era identificada con Talavera por Lucas de Tuy. Lo cierto es que nuestra ciudad se encontraba tanto en lo político como en lo eclesiástico en el ámbito de la Lusitania, provincia de la que, ya desde los tiempos romanos, había sido límite occidental. Los suevos ocupan la comarca en la tercera década del siglo V y permanecen en ella hasta el año 456, cuando a su vez son desplazados por los visigodos que, tras algunos años de inseguridad y luchas con los suevos de gran crueldad y destrucción, se asientan aquí definitivamente con Eurico en el año 468.

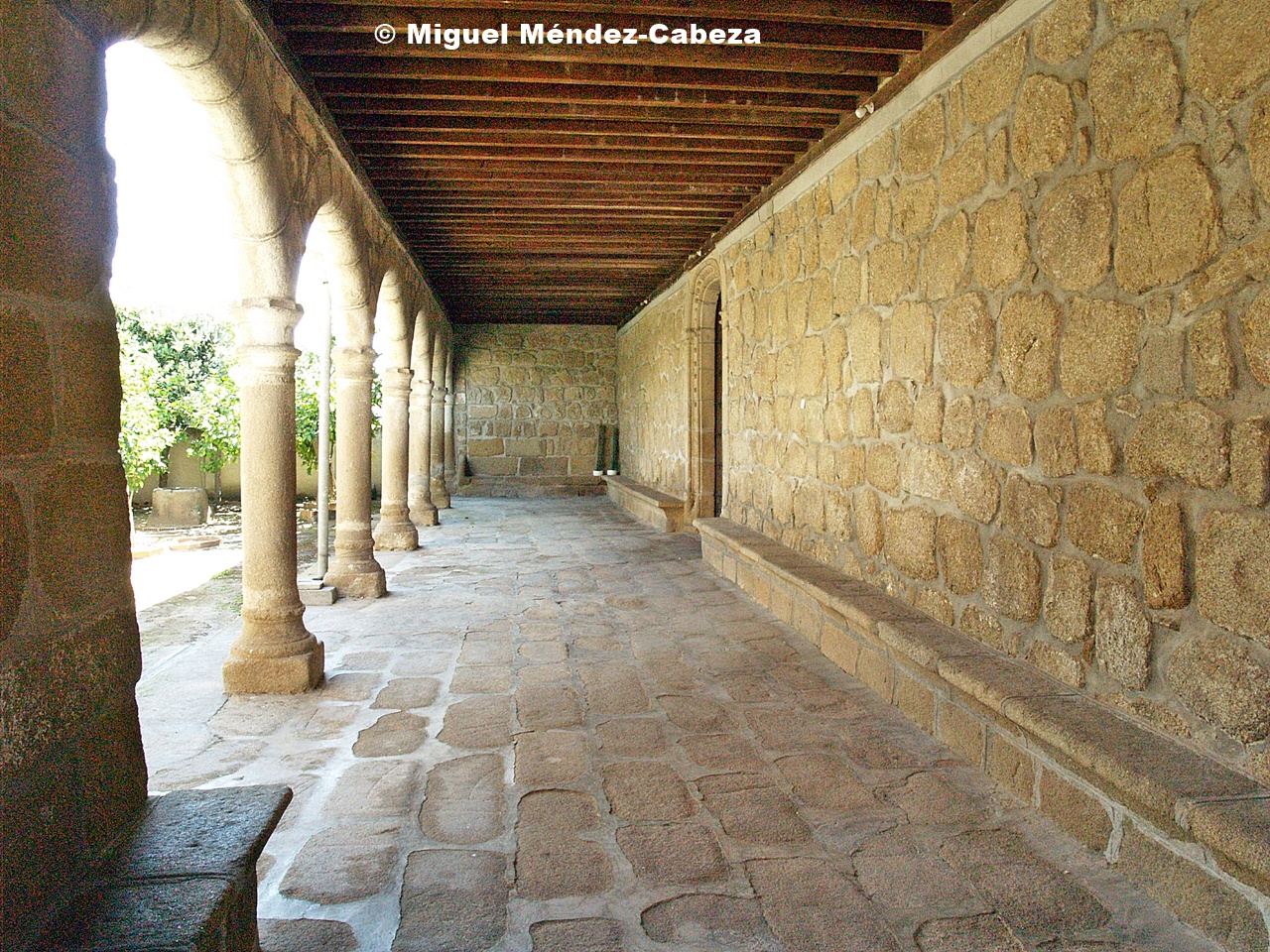

Las dos terceras partes de las muchas villae que sin duda se repartían por las vegas talaveranas caen en manos godas, permaneciendo el resto en propiedad de los hispanorromanos. Puede que Aquis fuera una de esas villae que con la cristianización se convirtieron en basílicas, como la de las Tamujas en Malpica o la de Saucedo en Talavera la Nueva.

El rey Wamba convierte a Elbora en sede episcopal presionando al metropolitano de Mérida, de nuestro obispado fugaz se conocen los nombres de dos obispos Leovigildo y Marino. También en ese monasterio se encontraba el sepulcro de San Pimenio que se traslada a Aquis en tiempo de Ervigio, año 681. Los suevos continúan atacado la lusitania por lo que no cesa el proceso de ruralización al que también contribuye la endémica lucha interna de las facciones visigodas, Witiza parece que destruyó las murallas de la ciudad en su política de destruir las defensas de las ciudades no adeptas a él.

Otro rey godo, Liuva, hijo de Recaredo, fue, según se cuenta en los cronicones en 1079 el párroco de Santa Justa de Toledo, quien en el año 601 “con celo cristiano mandó quitar los ídolos (Ceres, Palas y Júpiter) y derribar el templo, fabricó nueva y suntuosa ermita y en ella colocó la imagen de Nuestra Señora de la Madre de Dios del Prado” También San Ildefonso, tomó a la ermita bajo su protección, según los antiguos historiadores talaveranos, aunque con poco fundamento. En la iconografía de su cerámica aparece este obispo toledano que vivió en el siglo VII, cuando le es impuesta la casulla por la Virgen.

Entre los hallazgos arqueológicos de la época podemos enumerar algunos fragmentos de elementos arquitectónicos como fustes de columna, un cimacio de tipología emeritense del siglo VII, pedazos de celosías y varias fíbulas entre las que resalta una aquiliforme del Museo Arqueológico Nacional. La pilastra del museo Ruiz de Luna es de los elementos más significativos entre los de antiguas construcciones visigodas que se han hallado en la ciudad

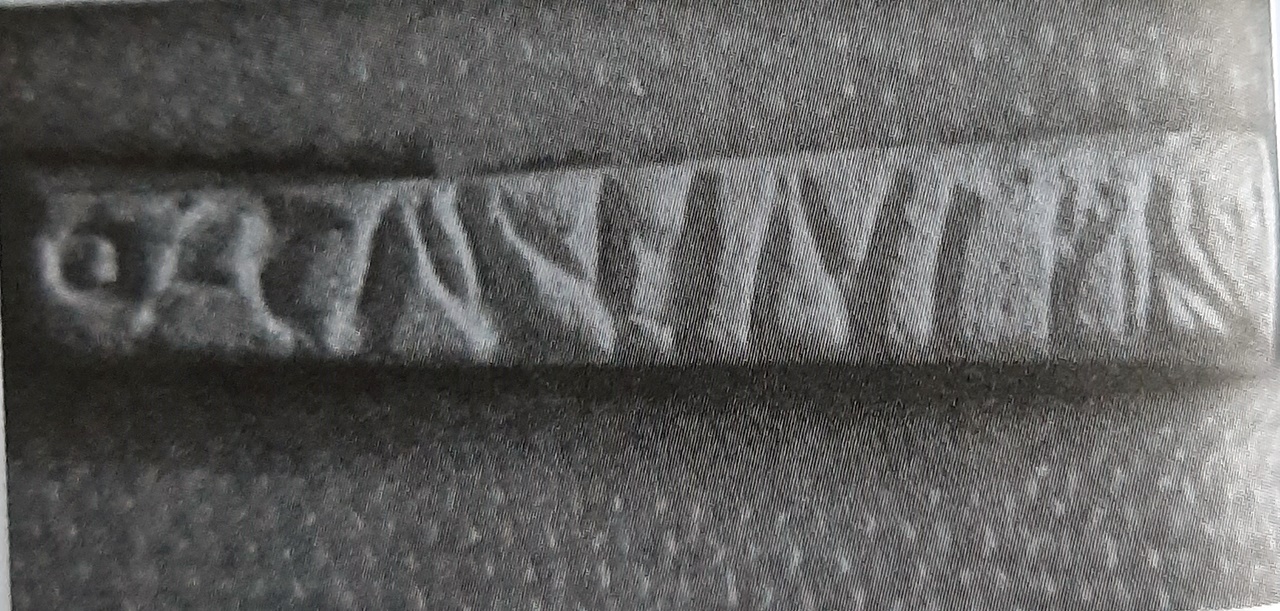

Pero la pieza más interesante de la arqueología talaverana de este periodo, es la lápida sepulcral de Litorio, aunque está datada en época visigoda, pertenece a un hispanorromano, Litorio. Se encontró en 1512 cuando un hombre cavaba un pozo junto al que fue monasterio de La Trinidad, al comienzo de la calle que hoy lleva ese nombre. Se trataba de un sepulcro de mármol blanco, aunque la tapa de pizarra negra es la que se conserva con una inscripción que dice: LITORIUS FAMULUS DEY VIXIT ANNOS PLUS MINUS LXXV. REQUIVIT IN PAZE DIE VIII KLS JULIOS ERA DXXXXVIII (Litorio, siervo de Dios, vivió años setenta y cinco, poco más o menos: reposó en paz a 23 de Junio, era de 548). Una cruz y un crismón con su alfa y omega se hallan también grabados en la lápida. Según Ildefonso Fernández, puede que este Litorio fuera hijo de otro del mismo nombre, general en Roma que fue apresado por los godos y que tuvo un vástago que vivió y murió en Ebura de la Carpetania.

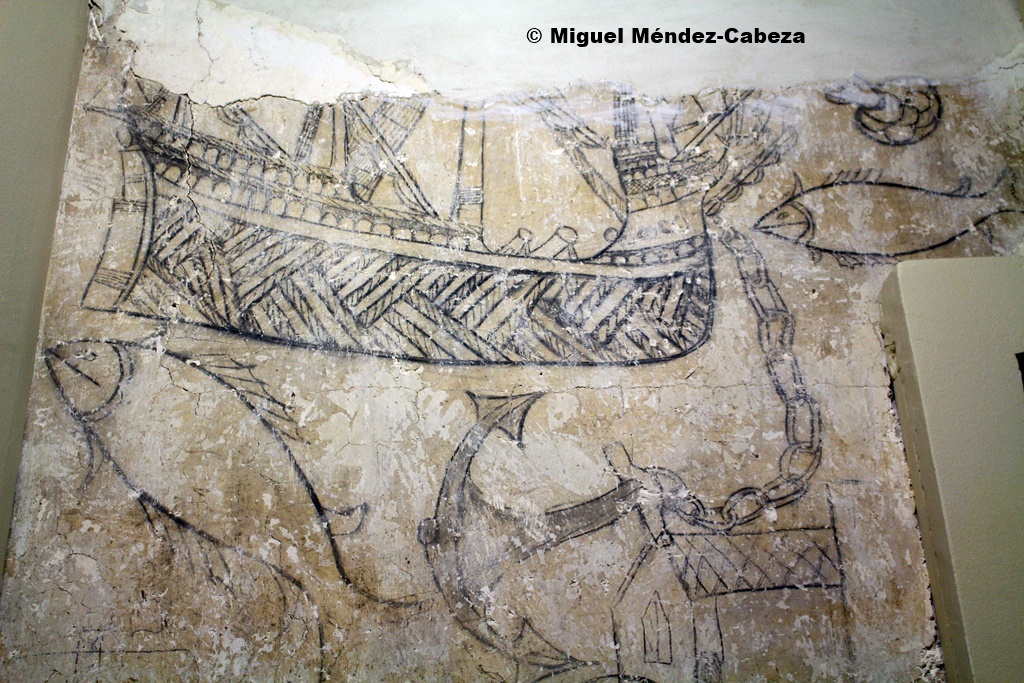

En el yacimiento romano de Saucedo se ha constatado también la transformación de la gran sala de la villae en una basílica paleocristiana, en el lado sudoeste se ha encontrado una piscina bautismal de inmersión con escalera de ascenso y descenso, una plaqueta decorada de mármol servía de sumidero y se dibuja en ella una roseta hexapétala, también se halló un altar paleocristiano con un crismón grabado. La planta es rectangular con ábside cuadrado. En los mosaicos destaca un neptuno que entre los primeros cristianos tuvo el significado simbólico de la salvación, otro de los motivos es el delfín que como el pez simbolizó al Salvador, una crátera es también motivo paleocristiano. Otros mosaicos tienen motivos geométricos o una mujer con una cornucopia. Las monedas que se han documentado en el yacimiento nos hablan de una ocupación continuada desde el siglo II al VIII.

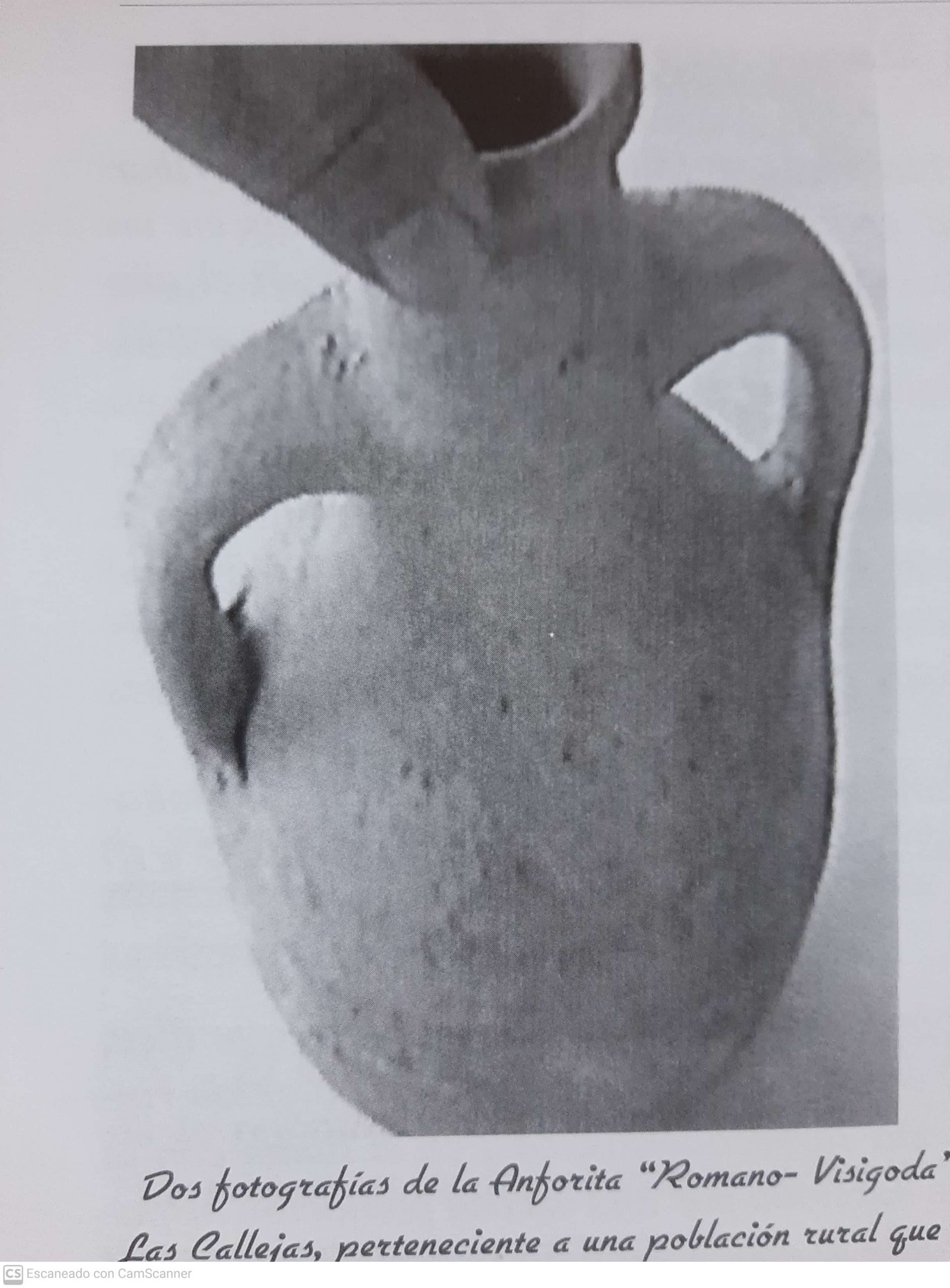

Las piezas cerámicas tal vez más representativas so los jarritos y botellas que aparecen con mucha frecuencia en los enterramientos visigodos. Es el caso de la necrópolis del Cerro de los Moros en Torrecilla de la Jara, donde aparecieron en las tumbas estas vasijas junto a la cabeza de los difuntos, de considerable altura, por cierto. No se sabe si formaba parte de rituales para que el muerto tuviera alimentos en su paso al más allá o simplemente contenían perfumes.

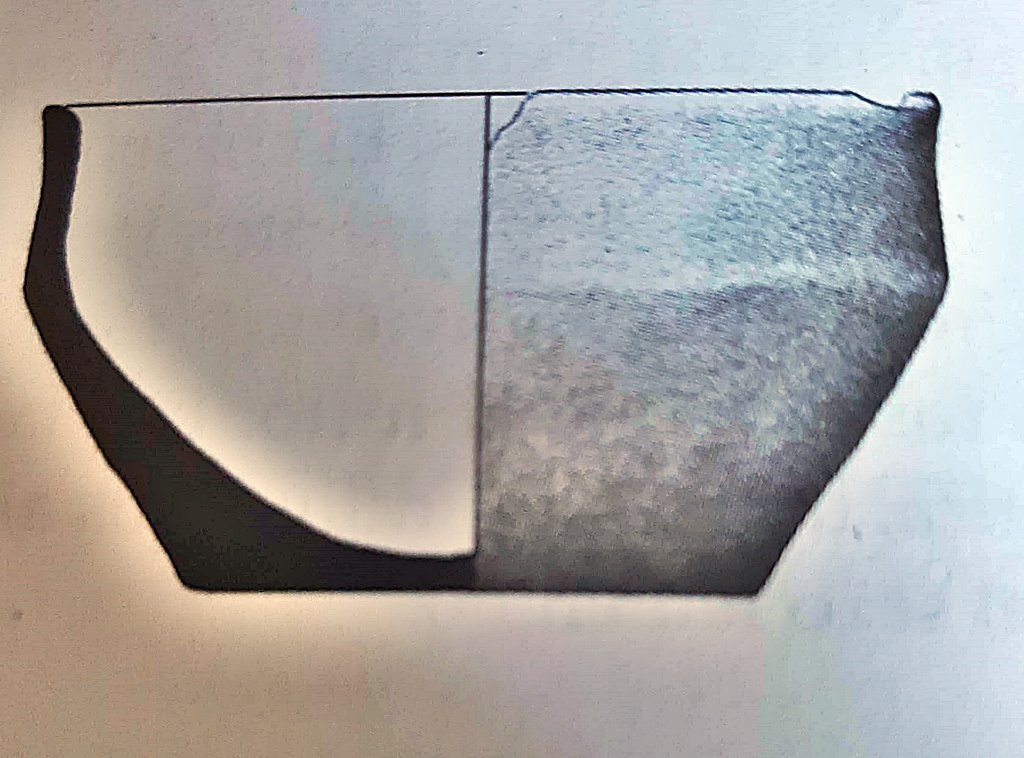

En cuanto a las vajillas de uso doméstico es difícil a veces diferenciarlas de las cerámicas de uso común tardorromanas porque las tipologías permanecen en el tiempo dada la romanización de estos pueblos germánicos recién llegados. Suelen estar hechas a torno lento con cocción oxidante y a veces algo alisadas las superficies.

La mayor parte son vasijas algo toscas y con escasa decoración, solamente algún zig-zag o algunas incisiones de repetición. Se han hallado ollas, jarras, jarritos y pucheros de pequeño tamaño tal vez de uso individual, botellas con pitorro o botijitas, cuencos, tazas etc…