EXCURSIONES MOLINERAS POR LA SIERRA DE SAN VICENTE

En mi libro sobre los molinos de agua de la provincia de Toledo describo los casi trescientos molinos distribuyéndolos por zonas, Una de esa zonas con más de cincuenta artificios es la que abarca la Sierra de San Vicente y sus prolongaciones de El Berrocal por el oeste y la sierra de La Higuera y valle del Alberche por el este.

No tenemos aquí espacio para describir el funcionamiento de estas venerables construcciones que son la primera máquina, el primer ingenio que inicia para algunos la revolución industrial de los humanos, pero sí recomiendo la lectura de mi obra aludida para introducirse en su conocimiento y después visitarlos con mayor conocimiento del tema.

Muchos de esos edificios se hallan en ruina casi completa y apenas distinguimos su planta, y por ello vamos a recomendar una serie de paseos para conocer los más significativos y los que se encuentran en mejor estado o los que están más agrupados en las riberas de nuestros arroyos y pueden hacer más productiva nuestra excursión.

Primera Ruta: Subamos desde Navamorcuende hacia el Piélago y antes de llegar a coronar vemos a nuestra izquierda un cubo solitario de sillarejo con su saetín o conducto por el que salía el agua que movía el rodezno. La propia carretera se ha llevado por delante la sala del molino. Si desde él seguimos su antiguo canal entre el rebollar observamos que se trata de un curioso molino de escorrentía abastecido de caudal por canales labrados en las laderas próximas además de por una fuente cuya corriente se acumulaba en una represa. De este ejemplar sale directamente el agua a otro por debajo ya de la carretera que tiene un receptor en rampa y no en cubo como el anterior. Pero es el tercero, por debajo de los anteriores, el edificio molinero tal vez de mayor entidad de la Sierra. Perteneció al convento y tiene tres pisos y un enorme cubo al que llega el agua por un canal elevado sobre mampostería. Al cárcavo se accedía por una escalera helicoidal. Del cuarto artifico apenas se percibe su vieja rampa arruinada.

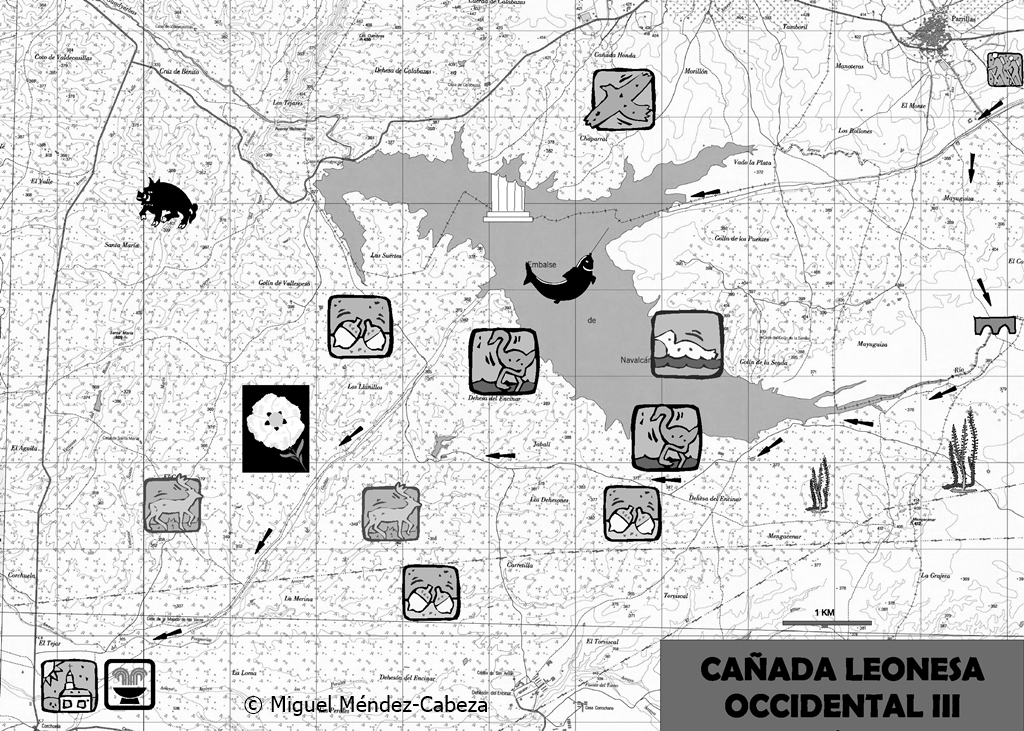

Segunda Ruta: por la cantidad de molinos asentados en sus riberas haremos una segunda excursión a la zona del denominado “puente romano” de Castillo de Bayuela, un puente del siglo XVII en torno al que se localizan seis ejemplares vinculados tanto a Bayuela como a Garciotún. Nos acercaremos por carretera y, yendo hacia Garciotún, nos detendremos donde cruza el arroyo bajo la carretera y subiremos siguiendo sus riberas. Los tres molinos más bajos son muy parecidos, con un cubo de base muy inclinada o cubo-rampa. El tercer artificio toma sus aguas del arroyo del Batán, nombre que nos indica que éste u otro edificio desparecido pudieron haber sido un ingenio también movido por el agua para abatanar los paños. El cuarto es de doble captación, pues toma el agua de ambas corrientes. El siguiente tiene la peculiaridad de asegurar la estanqueidad de su cubo con unos cilindros de cerámica llamados atanores en la terminología molinera. Otro molino tiene su anclaje en los mismos pilares del puente. Todos ellos son de una pintoresca arquitectura popular en mampostería de granito.

Tercera Ruta: Desde la gasolinera de El Real de San Vicente parte un camino que en un agradable paseo nos llevará hasta la Garganta Tejea, donde se pueden observar las ruinas de cinco molinos vinculados a El Real y Almendral. El primero de ellas capta el agua con una pequeña presa de dos metros de largo con un canal excavado en la misma chorrera. Desde su propio cárcavo el agua va al siguiente ejemplar. La pendiente es pronunciada y actualmente se puede ver un tubo de hierro por el que descendía el agua, aunque quedan restos que nos demuestran que antes era utilizada una conducción hecha sobre un tronco vaciado de castaño. Esos tubos se cubrían con lanchas de granito para protegerlos. El cuarto edificio era de mayor entidad pues tenía dos plantas y movía dos piedras. Es éste otro conjunto de interés etnográfico por ser de los pocos molinos con receptor “de tubo”y están además situados en un entorno natural de gran belleza.

Cuarta Ruta: Desde Hinojosa desdenderemos por una senda que va hasta el arroyo Guadmora, en término de esta localidad, encontramos dos pintorescas construcciones molineras. Seguiremos bajando por el camino paralelo a la ribera de este arroyo y ya en término de Bayuela encontraremos otros dos magníficos ejemplares en mampostería de granito que como los anteriores tienen su receptor de cubo y un de ellos también sirvió de batán.

Quinta ruta: Desde el puente de la carretera de la Iglesuela a Casavieja podemos ascender río arriba y visitar un ejemplar que era de gran belleza pero ha sido restaurado de forma no muy afortunada y más arriba otro ejemplar con su presa con un entorno natural de gran interés con cigüeña negra. Era de dos piedras y estuvo reconvertido a motor de gasoil cuando no había caudal suficiente. Si nos quedan fuerzas bajaremos luego el río hasta llegar al molino de Castillo, que se caracteriza por un canal de mampostería elevado de bloques graníticos.

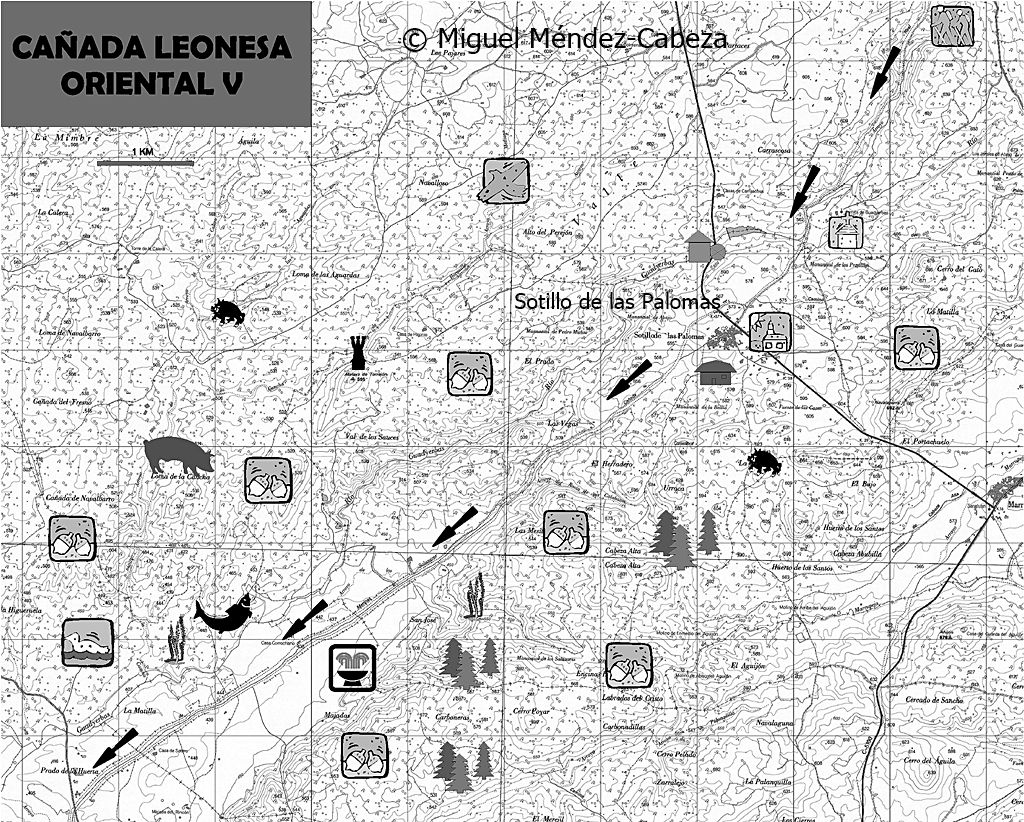

Y molinos sueltos: Desde el propio casco de San Román se ascienden doscientos metros y encontramos un bonito molino en el arroyo de Las Tenebreras. Cerca del casco de Buenaventura hay otro buen ejemplar, así como en el mismo caserío de El Real donde podemos ver otros cuatro. Junto a Sotillo de las Palomas, por debajo del puente de la carretera, se encuentra sobre el Guadyerbas otro curioso ejemplar muy accesible que se intentó mover en tiempos de guerra con motor de vapor de agua, una especie de curiosa locomotora molinera.