EL RÍO DE LOS PRIMEROS TALAVERANOS

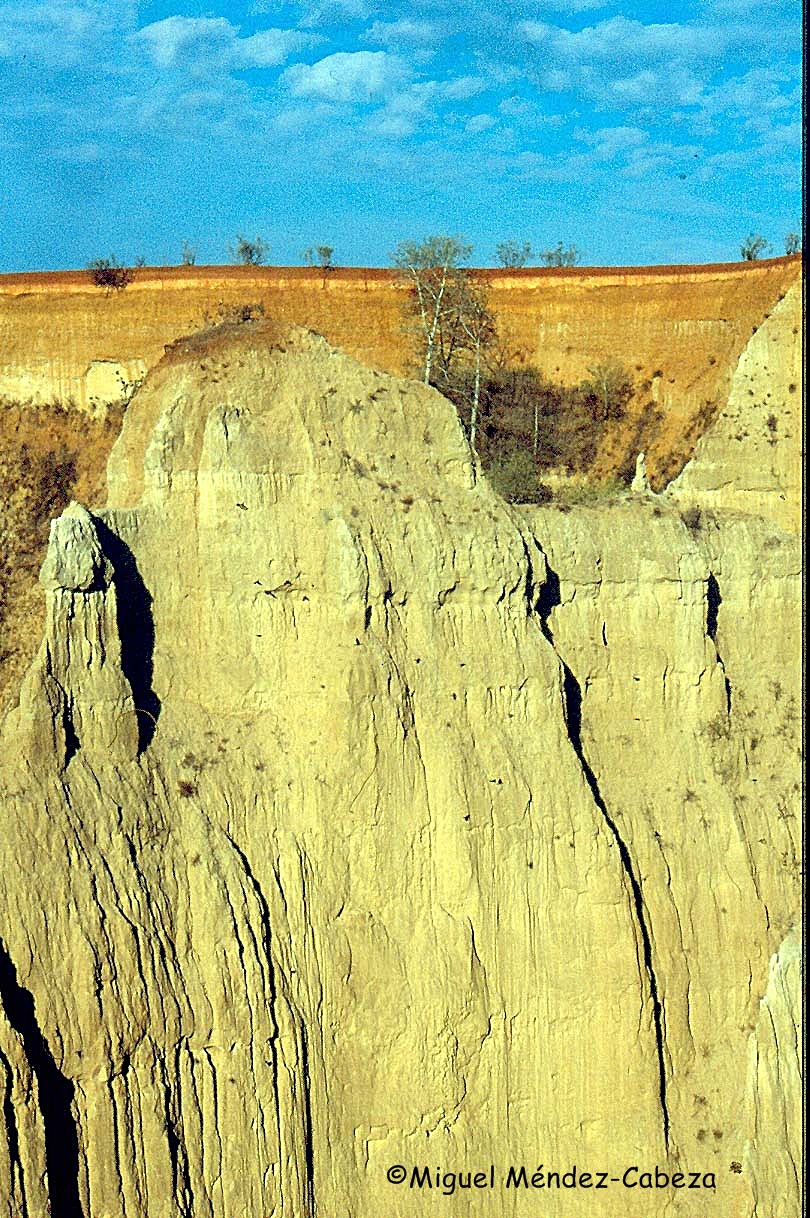

Terrazas del Tajo en la Barranca de la Media Luna

Terrazas del Tajo en la Barranca de la Media Luna

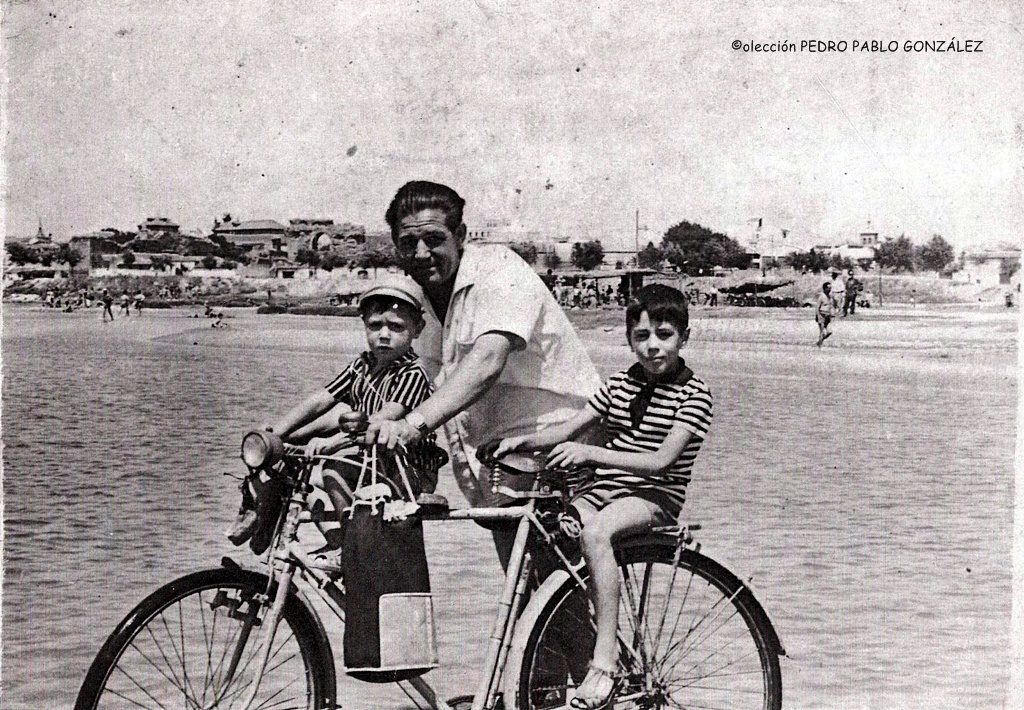

El Padre Juan de Mariana, nuestro paisano y “padre de la Historia”, como le llamaba Pérez Galdós, escribe que Talavera “Está sentada en un valle de cuatro mil pasos de anchura… que cortan muchos ríos de amenísimas riberas, entre ellos el Tajo, célebre por sus arenas de oro, por su extenso cauce y por los muchísimos arroyos que le dan tributo. Besan hacia el norte las aguas de este río las firmes murallas de aquel antiguo municipio…”

El Padre Tajo ha sido siempre el principal referente geográfico de Talavera. Primero el vado y más tarde el puente, además de la estratégica confluencia de cañadas y caminos, condicionaron sin duda el nacimiento y crecimiento de nuestra ciudad. Vamos a ver en esta serie de artículos hasta qué punto los ríos forman parte de nuestra historia y nuestra cultura.

UN POCO DE GEOLOGÍA DEL RÍO

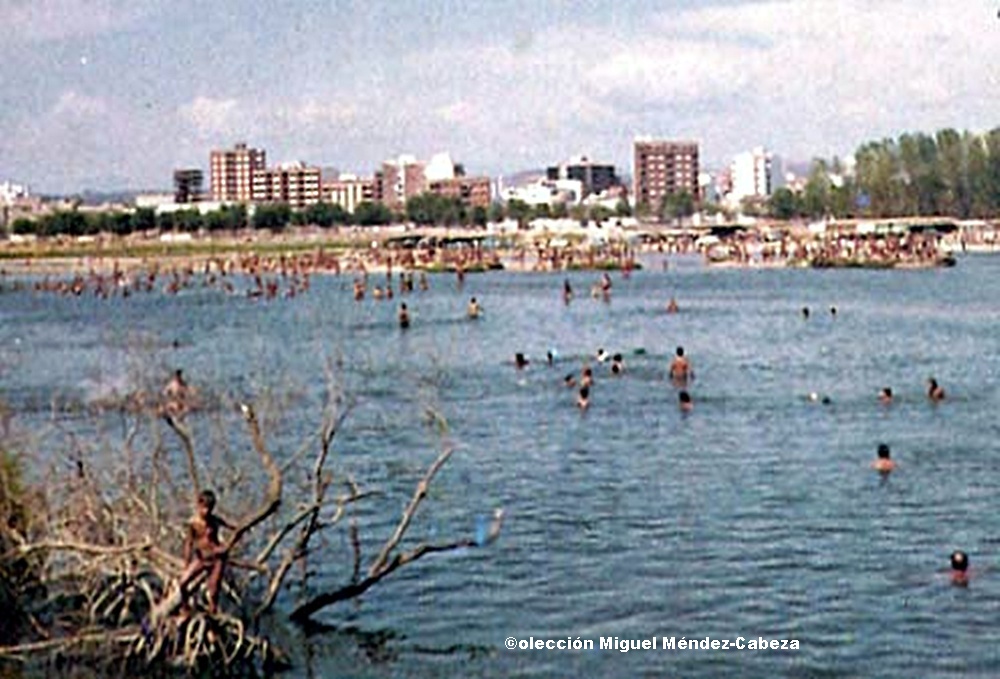

Terrazas del Tajo cerca de Las Vegas de Pueblanueva

Terrazas del Tajo cerca de Las Vegas de Pueblanueva

El valle por el que discurre el Tajo se limita por las elevaciones y barrancas del Cerro Negro al sur y por la pequeña sierrecilla de El Berrocal, con las elevaciones de Mejorada y Segurilla, al norte.

Como su nombre indica, El Berrocal es un paisaje granítico que se corresponde en su geomorfología labrada hace dos mil ochocientos millones de años, con la era geológica conocida como precámbrico. Es continuación hacia el oeste de la Sierra de San Vicente y resulta de un sistema de fractura alpina relacionado geológicamente con Gredos.

Útiles paleolíticos de las terrazas del Tajo

Útiles paleolíticos de las terrazas del Tajo

La mayor parte de las rocas graníticas que lo conforman han ido sufriendo el modelado de los agentes externos, como vientos, lluvia, cambios de temperatura, que han conseguido formar los típicos bolos, pilancones, taffonis y piedras caballeras, característicos del paisaje de las inmediaciones de La Portiña o de Santa Apolonia, Mejorada, El Casar o Gamonal.

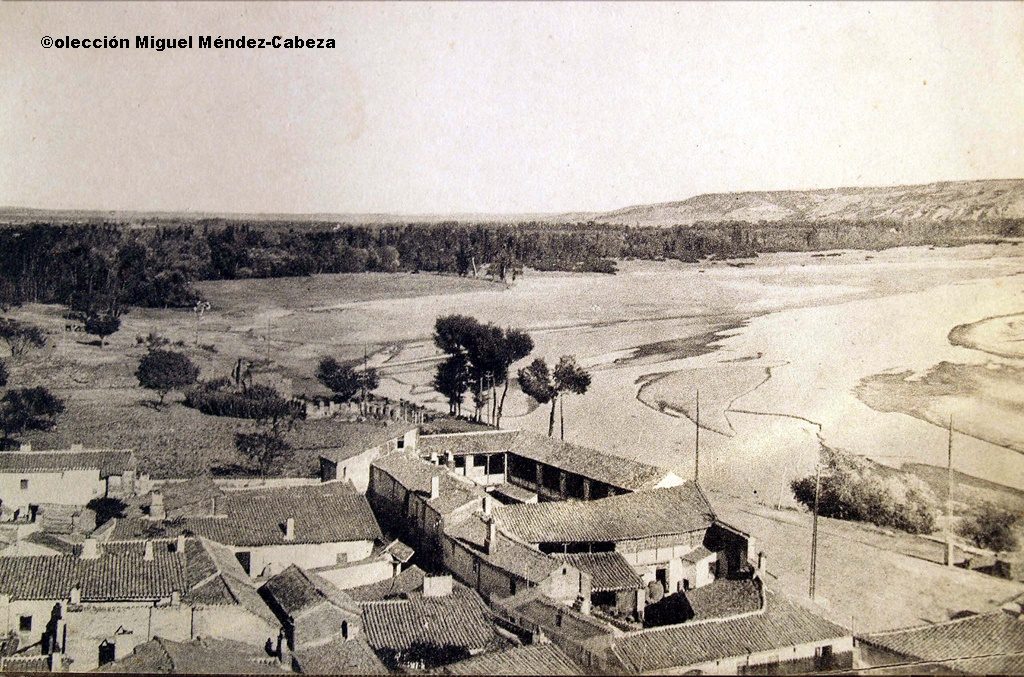

Nos vamos ahora a la otra orilla del Tajo y damos un salto en el tiempo. Hace unos veinticinco millones de años, durante el final del Terciario, se formaron los rellenos sedimentarios de las fosas que habían originado los plegamientos alpinos, es decir se elevan las sierras graníticas de nuestro entorno y los valles formados se rellenan de sedimentos

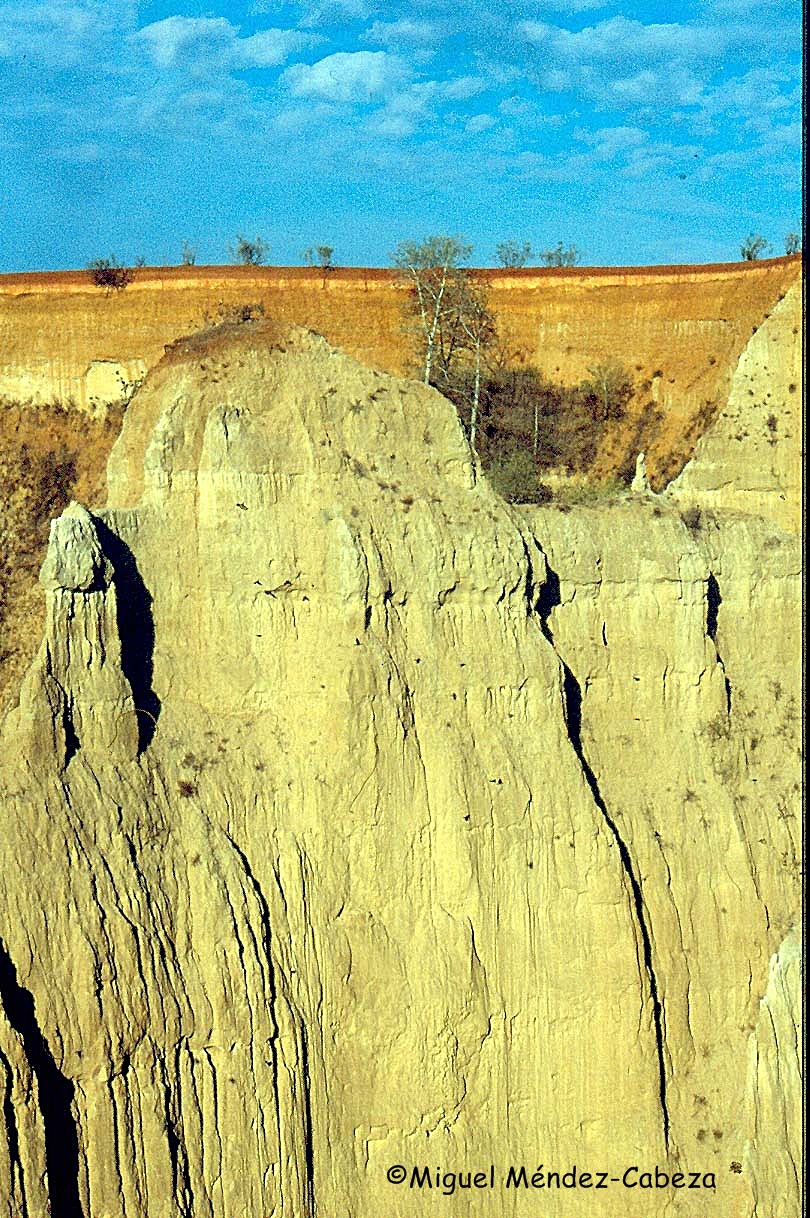

Por entonces el clima es en nuestro ámbito árido-seco. Las lluvias son irregulares pero torrenciales y consiguen que desde los grandes macizos montañosos se arrastren sedimentos que quedarán depositados en las cuencas. Así se formaron las elevaciones del Cerro Negro, esos estratos de arcosas de hasta cien metros de altura que conforman las alturas que, al sur de Talavera, limitan el valle del Tajo. Esos sedimentos se modelaron después por la erosión de las corrientes de agua y formaron cárcavas y barrancos como los de El Águila, la Media Luna o el Cerro Negro.

Las arcosas y subarcosas que constituyen el material de estas elevaciones, en las que se ha excavado fácilmente el polvorín del Cerro Negro y sobre las que se ha trazado el magnífico circuito de motocross, son de color claro, amarillento o grisáceo y entre ellas se han encontrado ya algunas muestras de la fauna de finales del terciario, concretamente en el arroyo de Lientes, donde se han documentado huesos de roedores, tortugas y cocodrilos de esa época prehistórica.

Hace tres millones de años, en el periodo conocido como Villafranquiense, con clima seco y frío, se forman rampas suaves y colgadas hasta a doscientos metros de altura sobre los cauces fluviales actuales, se trata de las llanuras que en Talavera podemos contemplar si nos dirigimos hacia el sur por las carreteras de La Jara después de subir las barrancas antes aludidas y que conocemos con el nombre de rañas. Las arcillas de color rojo y las cuarcitas, esos característicos cantos más o menos rodados, son los materiales más característicos de estas rañas, muy habituales en el paisaje jareño.

Y nos venimos ahora hasta hace dos millones de años, cuando comienza la era cuaternaria. Durante ella se alternan periodos fríos con otros más suaves en los que se deshielan los glaciares, aumentando el caudal de los ríos. Podemos imaginar un enorme río Tajo al comienzo de los deshielos con una profundidad de cien metros a su paso por el actual territorio talaverano. Esos periodos sucesivos de inundación provocaron lo que se conoce con el nombre de terrazas fluviales formadas cuando el río bajaba de caudal, abandonaba el nivel anterior provocado por el deshielo y labraba un cauce nuevo a otro nivel inferior. Y así se formaron los once niveles o terrazas que han querido ver los geólogos, aunque las han resumido en cuatro: la terraza de los 5-7 metros, la de los 15-20, la terraza de los 45-55 metros en la que ya aparecen restos de herramientas elaboradas por la mano del hombre en el paleolítico inferior, y por último la terraza de los 95-100 metros o más. Estas terrazas se localizan en ambas riberas pero se identifican con mayor claridad en la orilla del lado sur del río.

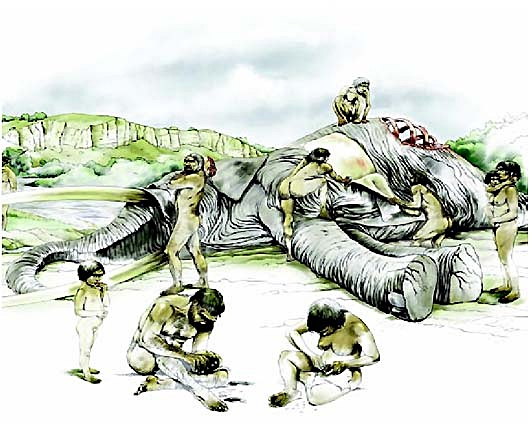

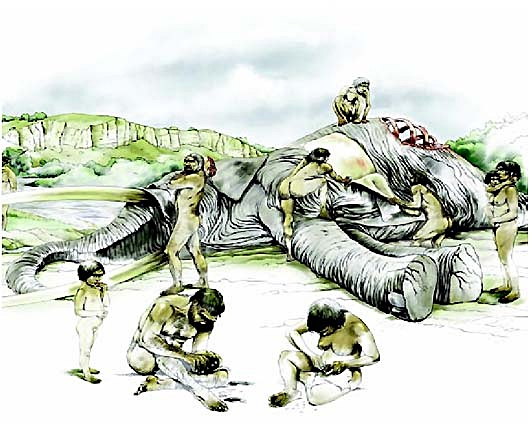

Recreación del despiece de un Elephas Antiquus en el museíllo de los yacimientos arqueológicos de El Bercial, en Alcolea de Tajo

Recreación del despiece de un Elephas Antiquus en el museíllo de los yacimientos arqueológicos de El Bercial, en Alcolea de Tajo

Los primeros tres o cinco metros actuales del cauce del Tajo se consideran como aluviales o formados por la hidrodinámica más reciente del río. Las gravas, cantos, arenas y limos arrastrados por la corriente son los materiales que constituyen estos estratos cuaternarios y que se aprovechan actualmente en las graveras talaveranas.

El hombre deja las primeras huellas de su existencia en las herramientas realizadas sobre esos cantos rodados que se han localizado en varios yacimientos de la zona. Con esas herramientas del ser humano también aparecen restos de grandes animales cuaternarios como el Bos Primigenium, o el Elephas Antiquus, enormes toros o elefantes que convivían con nuestros paisanos del paleolítico

Útiles paleolíticos de las terrazas del Tajo

Útiles paleolíticos de las terrazas del Tajo